日本の大学、大学院留学情報JPSS > 新潟県の大学から留学先を探す > 新潟食料農業大学 > 食料産業

新潟食料農業大学への留学をご検討されている方へ。JAPAN STUDY SUPPORTは、公益財団法人アジア学生文化協会と株式会社ベネッセコーポレーションが共同運営している外国人留学生向け日本留学情報サイトです。新潟食料農業大学の食料産業学部等、学部別の詳細情報も掲載していますので、新潟食料農業大学に関する留学情報をお探しの方は是非ご利用下さい。その他、外国人留学生募集をしている約1,300校の大学・大学院・短大・専門学校情報も掲載しています。

新潟県 / 私立

【4月20日(土)オープンキャンパス開催!】

大学の特徴がわかるオープンキャンスを開催します。

授業の体験や入試対策など1日で大学の魅力が分かるプログラムで皆様の来場を

お待ちしています。

交通費の補助や無料の宿泊制度もあります!

詳細はこちら↓

https://nafu.ac.jp/opencampus/entry-6752.html

日本の「食」を支える「Agriculture」「Food Science」「Business」を学びます。

新潟県は日本有数の米の生産地で、米菓や清酒を中心とした食品製造も盛んです。日本の中でも農業・食品加工が盛んな新潟県で日本の「食」を学びます。

2024年3月卒業生の就職率は100.0%。

専門の職員が一人ひとりの希望就職を個別にサポートすることで、高い就職率を誇ります。

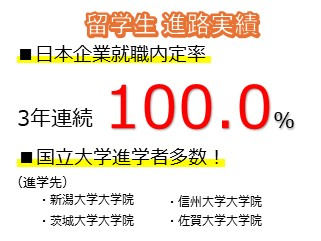

【留学生の進路実績】

<2022年3月卒業生>

■就職率100%(就職希望者5名全員が日本企業に就職)

■大学院進学3名

新潟食料農業大学大学院、新潟大学大学院、茨城大学大学院

<2023年3月卒業生>

■就職率100%(就職希望者12名全員が日本企業に就職)

■大学院進学7名

新潟食料農業大学大学院、信州大学大学院、佐賀大学大学院 等

<2024年3月卒業生>

■就職率100%(就職希望者9名全員が日本企業に就職)

■大学院新学4名

新潟食料農業大学大学院、信州大学、新潟大学

■日本語科目による日本語能力の向上

1.2年次に「日本語科目」を開講。日本語能力の向上をサポートし、日本語能力試験のN1取得を目指します。

■少人数ゼミによる丁寧な指導

1・2年次は、少人数ゼミで個々の学生生活や学習をサポートします。地域でのフィールドワークや少数でのグループワークなどを通して、

学生同士や教員・地域社会との絆を深めます。

日本の「食」を学ぶ

食の都「新潟」で学ぶ。

就職に強い!食料産業での幅広い活躍をサポート

本学部では「食」「農」「ビジネス」を一体的に学ぶことで、これからの食料産業界の発展に不可欠な“フードチェーン”全体を理解します。

4年間を通して食料産業全体を理解する共通課程と、2年次から引き続き「食」に関わる全体的な教育・研究に加え、3つのコース課程で専門的な知識・技術を修得します。一つの学問だけにとらわれずサイエンス(科学)・テクノロジー(応用技術)・ビジネス(経済・経営)を横断的に学ぶことで、高度な専門性を修得した“スペシャリスト”と、食料産業界の“ジェネラリスト(総合職人)”の両方を身につけた人材を育成します。

コースの特徴

●植物・動物・微生物の性質を理解し、それらの新しい利用法や有害生物の管理法を学ぶ

●情報技術(IT)などの先端技術を活用した環境汚染や労力を軽減した高品質生産技術を開発し、修得する

●生態系のしくみを活用した新しい有機農業技術を開発し、修得する

「栽培科学領域」と「植物分子科学領域」から構成されます。植物・動物・微生物の生命体としての本質を学ぶとともに、良質で安全・安心な食材の生産や安定的に効率よく生産量を高めていくための基礎的な知識や技術を学びます。2年次には、基礎科目と専門基礎科目に加えて、3年次以降の実験・実習の内容をより効果的に修得するための基礎を学びます。3年次にはフィールド調査、室内での分析・解析実験を行い、野外調査・作物診断の方法やデータ解析法を修得します。卒業研究に必要な知識と技術をしっかりと身に付け、4年次には各自の研究に臨みます。

コースの特徴

●流通・マーケティングや商品・サービス開発などの幅広い知識を学び、ビジネスマインドを磨く

●企業経営のノウハウや成長性などを的確に捉える能力を修得する

●新しいフードビジネスを創造し、豊かな地域社会の形成に貢献する

「食産業学領域」と「経営学領域」から構成されます。経済学、経営学、情報学を軸に、マーケティングや流通をはじめとする幅広い分野に関して理解を深めます。2年次には、基礎科目と専門基礎科目に加えて、経営分析を実践する演習を行い、企業経営の安全性、収益性、成長性などの診断方法を身に付けます。3年次にはさらに専門性の高い知識を深めるとともに、地域や企業と連携した演習を通じて課題解決型のフィールドワークを展開します。また、卒業研究に必要な知識・技術を身に付け、4年次には各自の研究に臨みます。

コースの特徴

●食品の持つ様々な機能(栄養、嗜好、機能性、安全性など)について学ぶ

●食品成分の特性を生かした利用(製造・加工、発酵、保蔵、再利用など)について学ぶ

●食品の製造・流通における長期的視点に立った技術のイノベーションについて学ぶ

「食品科学領域」と「食品プロセス学領域」から構成されます。食品に含まれる成分の生体機能について専門的知識を学ぶとともに、食品成分の特性を活かした食品の利用技術および製造・加工技術を学び、研究します。2年次には、基礎科目と専門基礎科目に加えて、3年次以降の実験・実習の内容をより効果的に修得するための基礎を学びます。3年次には化学実験・微生物実験や加工食品の製造工程・製造技術の実験・実習を通じて、卒業研究に必要な知識と技術をしっかりと身に付け、4年次には各自の研究に臨みます。